평화의 춤과 사랑의 인, 언약으로 드러나는 영광의 정체성

아가 6:13-8:4은 술람미 여인의 아름다움을 향한 신랑의 찬미와 신부의 사랑 고백으로 이루어진 장면으로, 사랑의 깊이와 성숙함, 그리고 주님과의 언약적 연합이 얼마나 풍성한지를 보여줍니다. 이는 단순한 연애시를 넘어, 그리스도와 교회, 주님과 성도 간의 내밀하고 고결한 사랑의 관계를 드러내는 신비로운 계시입니다. 본문은 영적 친밀함과 예배적 응답을 통해 주님 안에서 회복된 영혼이 어떻게 자라나는지를 가르쳐 줍니다.

술람미의 춤, 주님이 기뻐하시는 공동체의 자태

본문의 시작은 술람미 여인의 회복과 찬양으로 이어집니다. “돌아오고 돌아오라 술람미 여자야 우리가 너를 보게 하라”(6:13). 회중은 신부를 부릅니다. 여기서 '술람미'는 히브리어 '슐람밋'으로, ‘샬롬’과 같은 어원을 가진 이름입니다. 곧, 이 여인은 평화의 여인이며, 회복된 교회의 상징입니다. 공동체는 그녀의 회복을 축하하며, 그 춤을 보기 원합니다.

그러나 신랑은 응답합니다. “어찌하여 마하나임의 춤을 보는 것처럼 술람미 여자를 보려느냐.” 마하나임은 야곱이 하나님의 군대를 본 곳이며(창 32:2), 이 춤은 단순한 유희가 아니라 거룩한 임재와 영광을 드러내는 영적 표현입니다. 교회의 존재는 세상의 관람 대상이 아니라, 하나님의 임재가 머무는 신비의 공동체입니다. 칼뱅은 이 구절을 통해 “신앙은 외형이 아닌 중심의 경건함을 통해 하나님의 기쁨이 된다”고 주석합니다.

7장에 들어서면서 신랑은 신부의 발끝에서부터 머리까지를 찬미하기 시작합니다. “귀한 자의 딸아 신을 신은 네 발이 어찌 그리 아름다운가”(7:1). 발은 행위와 삶을 의미하며, 신을 신었다는 것은 정결함과 순결한 길을 걸어가는 자의 모습을 뜻합니다. 이는 에베소서 6장의 ‘평안의 복음을 예비한 신’과 연결되며, 복음 안에서 걸어가는 성도의 경건한 발걸음을 의미합니다.

신랑은 신부의 모든 부분을 정성스럽게 노래합니다. 허벅지, 배, 가슴, 목, 눈, 코, 머리까지 이어지는 이 찬미는 단순한 육체적 묘사가 아니라, 성도가 하나님의 시선 안에서 얼마나 온전히 사랑받고 있는지를 보여주는 시적 언어입니다. “왕이 그 머리카락에 매였구나”(7:5)는 말은, 신랑이 신부의 머리카락, 즉 그의 순결과 온유함에 사로잡혔다는 의미로 해석할 수 있습니다. 이는 하나님께서도 우리의 작고 연약한 헌신에도 마음을 빼앗기신다는 사랑의 고백입니다.

신랑은 고백합니다. “내 사랑아 네 키는 종려나무 같고 네 유방은 그 열매 송이 같구나”(7:7). 종려나무는 의인의 형상(시 92:12)이며, 열매는 복음의 열매와 성령의 열매를 상징합니다. 사랑받는 성도는 주님 앞에서 높이 뻗어가며, 그의 인생은 주님의 기쁨이 되는 열매를 맺습니다.

나는 내 사랑하는 자에게 속하였고, 그의 열망은 나를 향한다

신부는 응답합니다. “나는 내 사랑하는 자에게 속하였고 그가 나를 사모하는구나”(7:10). 이는 아가서 전체에서 가장 절정적인 고백 중 하나로, 앞서 2:16, 6:3에서 ‘그는 내게 속하고 나는 그의 것’이라고 고백하던 신부가, 이제는 ‘나는 그의 것’이라는 전적인 소유와 헌신의 고백으로 바뀌는 성숙한 표현입니다. 이는 신자의 자아가 주님 앞에서 얼마나 철저히 깨어졌는지를 보여주는 변화입니다.

이어서 신부는 신랑에게 나가기를 간청합니다. “내 사랑하는 자야 우리가 함께 들로 가서 동네에서 유숙하자”(7:11). 이는 신앙의 내면에 머물지 않고, 삶의 자리로 사랑을 확장시키겠다는 헌신의 고백입니다. 복음은 머무는 것이 아니라 나아가는 것이며, 주님과 동행하는 자는 늘 복음의 들로 향합니다. 불링거는 이 구절을 “진정한 사랑은 고백에 머물지 않고, 동행의 실천으로 증명된다”고 풀이합니다.

“우리가 일찍 일어나서 포도원으로 가서 포도 열매가 맺었는지, 꽃이 피었는지 보자”(7:12). 이는 영적 성숙을 돌아보는 신앙의 자기 성찰입니다. 아가서는 사랑의 언어를 통해 성도의 성숙 과정을 노래합니다. 주님과의 관계는 단순한 은혜 체험을 넘어서, 삶의 열매로 나타나야 합니다.

“합환채가 향기를 뿜고 문 앞에는 여러 가지 귀한 열매가 새 것, 묵은 것 다 있구나 내가 내 사랑하는 자를 위하여 쌓아 둔 것이로다”(7:13). 합환채는 고대 근동에서 사랑의 향초로 쓰였으며

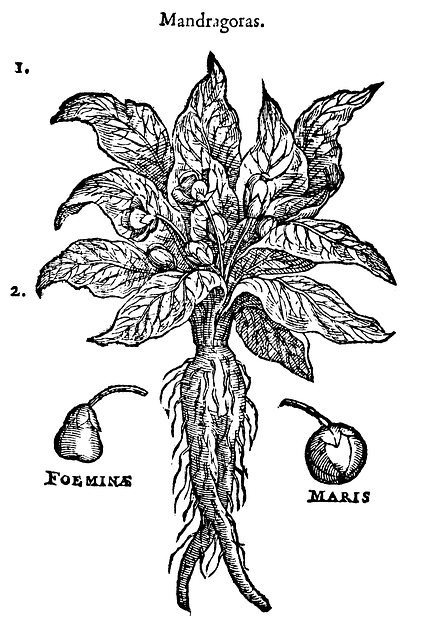

합환채는 성경에서 특별한 상징성과 의미를 지닌 식물로, 아가서 7장 13절에 “합환채가 향기를 뿜고”라는 구절에서 등장합니다. 이는 고대 이스라엘 여성들이 사랑의 징표로 여겼던 식물로, 히브리어로는 ‘דּוּדָאִים(두다임)’이라 불립니다. 이 식물은 창세기 30장에서도 나옵니다. 라헬과 레아가 야곱의 사랑을 얻기 위해 서로 합환채를 거래하는 장면에서, 이 식물은 생식력과 연관된 강한 상징으로 이해됩니다.

식물학적으로 합환채는 Mandragora officinarum, 곧 '만드레이크'라는 식물로 추정됩니다. 지중해 연안에서 자라는 이 식물은 특유의 강한 향과 사람 모양을 닮은 뿌리로 유명하며, 고대에는 최음제나 약용으로 사용되었습니다. 그러나 오늘날에는 독성이 있는 식물로 분류되며, 복용 시 주의가 필요합니다. 성경에서는 이 식물이 단순한 약초를 넘어, 사랑과 생명, 갈망을 상징하는 매개로 사용되었으며, 사랑의 풍요와 헌신을 상징하는 시적 표현으로 등장합니다.

'매일성경' 카테고리의 다른 글

| 매일성경 2025년 5월 본문 (0) | 2025.04.20 |

|---|---|

| 아가서 8:5-14 묵상, 사랑은 죽음처럼 강하고 (0) | 2025.04.17 |

| 아가 6:4-13 묵상, (0) | 2025.04.17 |

| 아가 5:2-6:3 묵상, 마음은 깨었는데 (0) | 2025.04.17 |